1. 授業や制作など

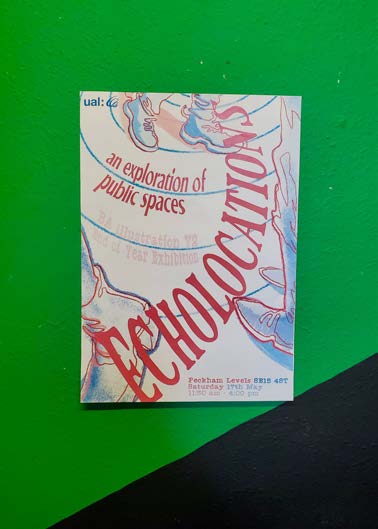

5月の授業では、5月17日にPeckham Levelsという場所で行われたEcholocationsという展示会で、CPPの制作物を展示することを目標に、それぞれの作品の制作やそのイベントの準備に取り組みました。

4月のマンスリーレポートでも詳しくお話ししましたが、Unit8のCritical Practice Project(CPP)は、「public siteを一つ選び、その場所について調査、作品制作を行う」というものです。またこのUnitでは、個人の作品制作だけではなく、同じく作品を制作する仲間たちや、オーディエンスとの「コミュニケーション」をとることが、大きな目標として掲げられていました。そのため今回のCPPの作品では、単にその場所についての調査や記録をするだけではなく、その過程を通して、それらを更に大きな課題やテーマに結びつけ、何らかのかたちでオーディエンスに働きかけることができるような作品を制作することが求められました。

私は、そのpublic siteに、Victoria Stationを選びました。

ヴィクトリア駅は、ロンドンの主要駅の中で二番目に多い利用者数を誇り、特にロンドンで生活する人々にとってなくてはならない大切な生活拠点です。しかし、私が初めてヴィクトリア駅に訪れた時に抱いた感想は、「思っていたより空いているな」というものでした。実際に、ヴィクトリア駅のコンコースはとても広く、入り口から改札口までの動線も単純で、利用者数の割には比較的ゆとりを持って利用することができます。そして、Unit8の最初のgroup tutorialで、この感想についてをイギリス人の先生や現地で生活するクラスメイトたちに共有したところ、とても驚かれました。ロンドンで生活する人々にとって、ヴィクトリア駅というのは、「忙しさ」や「混雑」の象徴的な存在であり、私のように「空いている」「落ち着いた駅だ」などと感じたことは一度もなかったそうです。この認識のズレについて、具体的に調査してみたところ、「京都駅とヴィクトリア駅の利用者人数の差」に行き当たりました。ヴィクトリア駅では、最も利用者数が多かった年に、年間で約8500万人の利用者数を記録していますが、京都駅では、最多で約2億5000万人近い利用者を記録していたことが判明したのです。普段生活している環境の違いが引き起こしたこの捉え方の差について着目した作品を制作することは、「京都から来た交換留学生」という私のアイデンティティを作品制作に活かす良い機会であり、また「異なる文化的背景を持つ人の視点から見た、日常風景の新たな一面」というテーマそのものがとてもおもしろいと感じたので、このことについて更に調査し、作品にすることを決めました。また、駅の利用者数に注目することから、「公共の場所における快適さ」そして「パーソナルスペースの重要性」というテーマにも目を向けました。

そうして完成した作品のタイトルは「Victoria Station Through My Eyes」です。

私自身をメインキャラクターにした、簡単なアニメーションムービーのようなものを制作しました。前回に引き続きかなり無茶な制作スケジュールになってしまい、本来6つ以上含める予定だったクロッキーが3つになってしまったり、オーディオの部分に十分な時間を割くことができなかったりと、トラブルもたくさんありましたが、何とかEcholocationsの展示までに間に合わせることができ、無事来場客の皆さんにお見せすることができてとても嬉しかったです。

私自身をメインキャラクターにした、簡単なアニメーションムービーのようなものを制作しました。前回に引き続きかなり無茶な制作スケジュールになってしまい、本来6つ以上含める予定だったクロッキーが3つになってしまったり、オーディオの部分に十分な時間を割くことができなかったりと、トラブルもたくさんありましたが、何とかEcholocationsの展示までに間に合わせることができ、無事来場客の皆さんにお見せすることができてとても嬉しかったです。

Unit8では「コミュニケーション」が重視されているので、自分の作品を見た人々から実際に作品の印象について伺うことが求められていたのですが、その点では、数人のクラスメイトが私に直接感想を伝えに来てくれて、それも嬉しい出来事でした。精華の1、2年生の授業では、授業を通して制作した作品を、大勢の一般の人々に直接見ていただけるような機会があまりないので、Unit7のPublication PartyやUnit8のEcholocationsといった展示イベントは、私にとってとても新鮮で、刺激的な体験でした。対面して人に見てもらうことを目標にした作品制作は、考えるべきことや配慮すべきことも多い一方で、より高いモチベーションで取り組むことができます。

Echolocationsが無事に終了した後には、一回のseminarと、group tutorialsを経て、Unit8が終了しました。最後のgroup tutorialでは、echolocationsやそれまでの作品制作を通した感想をメンバーで共有し、IPSという別の課題の進捗具合などをそれぞれ確認しました。Unit7からずっと私を担当してくださった先生とお話しするのは、これが恐らく最後の機会だったので、tutorialが終わった後にも少しだけ二人でお話しをしたりもしました。

この先生についても少し触れておこうと思います。

私を担当してくださった先生は、イギリス人の女性の方で、とても親切で素敵な先生です。心優しい先生である一方で、規律のある雰囲気をされている方なので、初めてお会いした時には「少し厳しい方なのかな?」と感じたりもしましたが、真面目であるべき部分では真面目に、そうでない部分では気軽に接してくださるような良い先生でした。特に一対一のtutorialでは、留学生だからといって過度に簡単にしたり難しくしたりすることもなく、他のクラスメイトと同じように授業に沿った内容の質問をする一方で、部分部分私のレベルに調節して噛み砕き、たとえ私が言葉に詰まっても根気強く理解しようとしてくださるので、毎回きちんと意味のある時間を過ごすことができました。

この先生に限らず、Camberwell Collegeの先生方は親切な方ばかりで、イラスト、版画といった芸術分野から、語学、メンタルケアなど、様々な方面において生徒をサポートできる先生やスタッフの方々が揃っています。先生やスタッフの方々の雰囲気というのは、留学全体を通して得られる体験の質に大きな影響を及ぼす要素であると思うので、その点においても、UALのCamberwell Collegeはおすすめできます。

5月22日に全てのクラスが終了し、27日の課題提出で、UALでの授業は終わってしまいましたが、長 いようで短い、とても有意義で刺激的な体験でした。

5月に入り、夜の9時をまわってもまだまだ明るいロンドンになり ました。

フラットのみんなも、私含めみんな明らかに夜ご飯の時間が遅くなり、サマータイムに生活リズムが引き ずられていくのを実感しています。

また、気温も印象的で、一度は日中25度近くなるくらいに暖かくなったのですが、6月に近づくにつれ季節が逆戻りし、末には最高気温が20度を超えないほどになってしまいました。京都に住む私の感覚としては、日本の4月初旬ごろの気温がずっと続いているような感覚です。まだ5月だというのに30度近くまで気温が上がったりしている京都のニュースを見るたび、梅雨真っ盛りであろう6月の高温多湿の京都に帰ることが憂鬱になります。

3. 現地の様子

5月はあまり、観光に行くことができなかったのですが、Peckham Levelsという、Camberwell Collegeよ り少し東に離れた場所にある施設でイベントをする関係で、Peckham Ryeという場所に足を運ぶことが多かったです。

Peckham Ryeもまたなかなかに煩雑とした街で、初めて歩く時は少しびっくりするかもしれません。ほんの数年前までは、東ロンドンの中でもあまり治安が良いといえる場所ではなかったそうですが、今はかなり改善がされていて、現地の人々で賑わうローカルなマーケットプレイスといった雰囲気です。果物の露店や、狭い店内に大勢のお客さんが詰めかけている魚屋さんなど、観光地のロンドンとはまた違う、現地で生活する人々の雰囲気を味わうことのできる場所だと思いました。ただし、やはり夜は一人で出歩かない方が良さそうな雰囲気ではあるので、 Camberwell Collegeの最寄りでもあるPeckham Rye Stationを利用するときは時間帯に少し注意をした方が良さそうです。

これまでロンドンの様々な場所を巡って感じたことですが、ロンドンは本当に、多様な文化や時代感が複雑に交差しあっている街であると感じます。テムズ川を超えたら、駅を跨いだら、高架橋を超えたら、一つ道を曲がったら、それだけで全く異なる雰囲気の建物やお店、街並みが顔をだします。地域によって雰囲気が全く異なるというのは、大きな都市あるあるだと思いますが、ロンドンの場合はその変化が「地域」という単位ではなく、「道」の単位で現れるので、鉄道ではなくロンドンバスに乗りながらその変化に注目して見てみると、それがありありと体感できて面白いです。

4. トラブル

トラブルは特にありませんでした。

たまにリフトが故障やメンテナンスで止まるのですが、寮の部屋が10階にあるので、洗濯物も買い物も まるで登山をしているかのような気分になります。大変です。

また、そろそろ帰国の準備を進めていかなければならない時期ですが、フライパン(IH非対応で使えなか ったさらのものもあります)やナイフなどの処分方法がわからず、5月はそのことでずっと悩んでいました。

結果としては、寮からそこまで離れていないリサイクルセンターに全て持ち込むことに決めました。売ることも考えたのですが、売る相手を見つけて梱包し発送する手間や、帰国ギリギリまで使っていたいこと、譲るにしても使えないものもある(IH非対応)などの理由から、リサイクルセンターで捨ててしまうことが一番手っ取り早く楽だろうという判断です。洗剤などの消耗品は、使い切るかフラットメイトに譲り渡す予定です。

留学に行く準備より帰る準備の方が、実は大変なのかもしれません。

5. 語学の状況

5月は、言語面の成長を一番感じた月でした。

外国語はその国で暮らし始めて3ヶ月目ごろで「慣れる」という話を聞いたことがありますが、この話は、あながち間違いではないと思います。もちろん、3ヶ月を過ぎたからといって、突然大幅に上達するようなことはなかったのですが、私の感覚としては「元々持っていた力を十分に活かせるようになる」時期が、3ヶ月目以降なのかなと感じます。具体的には、以前英語で会話をした後に感じていた「こう言えばよかったな。」「今ならちゃんと答えられるのに、あの時どうして話せなかったんだろう。」という後悔を感じることが、留学当初に比べて格段に減りました。この変化こそ、単語帳や問題集では得ることのできない、現地でのアウトプットでしか得られない、留学の醍醐味なのだと思います。またこの成長は、単純に英語に対する自信を与えてくれるので、同じ交換留学生のクラスメイトとの談笑にも、3月のことよりずっと積極的に参加することができるようになりました。

5月の末からは、授業もなくなってしまい、また英語に触れている機会はずっと減ってしまうのですが、 この成長をモチベーションに、今持っている力を更に成長させられるように努力しようと思います。

---

このマンスリーレポートを書いている日付から、もう帰国まで2週間ほどになってしまいましたが、改め て振り返ってみると、長いようで短い、でもやっぱり長い4ヶ月弱だったと思います。5月の授業が終わったばかりの頃は、もっとイギリスにいたい、ualの授業を受けたいとばかり考えていましたが、帰国が現実的になった今は、 日本のこれが食べたい、日本の友達と遊びに行きたい、と色々と楽しみな気持ちも湧いてきて、早く帰りたいなとも思うような、複雑な心境です。6月は、まだ行けていない場所への観光に、旅行に、お土産集めに、荷造りと、また色々と忙しいので、この2週間を大切に有効活用して過ごして行けたらなと思っています。